親子deワーケーション

親子ワーケーションの情報サイト。行きたい人と企画する人がつながるための掲示板として、お役立てください。

「ANAのワーケーション」推進

写真:BSC提供

親子ワーケーションを推進している筆者が滋賀県を初めて訪れたのは15年前。関西の夫の実家に帰省する途中に足を運びました。滋賀県は、「琵琶湖とその水辺景観」が日本遺産に認定されており、いつか来訪したいと思っていたためです。

訪れてみて、まず驚いたのが想像以上の琵琶湖の大きさでした。まるで海と見まがうほどの壮大さに、巨大な池ぐらいのイメージだった「湖」の概念が覆りました。さらに湖の概念を覆されたのが、海水浴ならぬ「湖水浴」を楽しんでいる人たちの姿。聞けば、湖は淡水なので、海と違って身体がベタベタしないというのです。なんなら、湖水浴の後にシャワーを浴びずに帰ることもできるのだとか。

「なるほど、それはとても魅力的だ!」と、その場で足だけの湖水浴を楽しんだのを今でも覚えています。それから3回ほど滋賀県を訪れましたが、行く度に、見る場所によってまったく異なる琵琶湖の景観を楽しみました。

そして今回お声がけいただいたのが、琵琶湖を舞台にした親子ワーケーションの企画。真っ先に頭に浮かんだのは、「子どもが琵琶湖で思いっきり遊べるプランにしたい」という思いでした。

筆者が大人になって気づいた「湖水浴」の快適さを、子どもに体感してもらいたい。淡水と海水の違いを肌で感じてもらいたい。そして、大人たちには琵琶湖の源流である湧き水を見てもらい、豊かな水に囲まれた暮らしを知ってもらいたい。時間がゆったり流れる湖畔の暮らしも体験してもらいたい。そんなさまざまな思いを、筆者は今回のモニターツアー企画に詰め込みました。

そして8月1日(木)〜3日(土)、琵琶湖への愛がたっぷり詰まったツアーが開催。筆者も関係者として同行しました。

モニターツアーに参加したのは、ANAあきんどの社員3人と小学生の子ども3人からなる親子ペア3組。沖縄、東京、神奈川から来訪した3組の親子の全員が、琵琶湖を見るのは初めてだったとのこと。参加動機を聞いてみると、「子どもに冒険させたいと思っていたので、サマーキャンプはぴったりでした」「いつか親子ワーケーションにトライしてみたかったけれど、仕事ができるか不安がありました。その点、今回は親子分離なので安心できました」「子どもに親元を離れる経験をさせたいけど、完全に離れるのも不安だったので、近くに親がいる親子ワーケーションなら安心できました」などという声が聞こえました。

モニターツアーのうち2日間は親子が分かれて過ごし、残りの1日は親子一緒に過ごしました。では合計3日間の親子ワーケーションの様子はどのようなものだったのか、紹介しましょう。

今回のモニターツアーでは、最初の2日間は琵琶湖のほとりにある自然体験プログラム提供施設BSCウォータースポーツセンター(以下「BSC」という。)が主催する、2泊3日のサマーキャンプに参加しました。子どもたちの宿泊先にもなったBSCは、50年以上前から琵琶湖でのウォータースポーツなど、自然との触れ合いを通じて、子どもたちの自信を育むプログラムを提供しています。

モニターツアーの集合場所は滋賀県の大津駅。そこからサマーキャンプの集合時間に間に合うように、貸切バスに乗車。BSCに到着すると子どもたちが降り、親たちは高島市にある宿泊先のびわ湖畔白浜荘(以下「白浜荘」という。)に移動しました。

今回のBSCでのサマーキャンプは、子どもたち全員にとって、親戚宅以外で、親元を離れて宿泊する初めての体験だったとのこと。親やスタッフには、「きっと別れ際に不安な様子を見せるのでは?」などという心配もありましたが、子どもたちは親と別れた後、一切振り返ることなく施設に入っていくなど、意外とあっさりした反応でした。

ここから2日間、親子分離の生活へ。すたすたと施設に入る子どもたちに親もホッと一安心

写真:BSC提供

BSCの施設に入った子どもたち。真っ先に目の前に広がったのが一面の琵琶湖でした!3日間、琵琶湖を満喫するプログラムが用意されていましたが、これだけ近いと「たっぷり遊べる」イメージが膨らんだことでしょう。

サマーキャンプには、モニターツアー参加者以外に約60名もの子どもたちが参加。低学年向けのコースだったため、そのうち9割は滋賀県を含めた関西圏からの参加で、残りは関東など遠方からの参加者だったそうです。

海に比べ波が穏やかなのが琵琶湖の魅力

写真:BSC提供

BSCで子どもたちを出迎えてくれたのは、創業者の井上良夫校長。井上校長には、世界中の子どもたちに琵琶湖に集まってもらうという目標があり、その目標への願いを込めて、BSCの敷地内に各国の国旗を飾っていました。毎年、海外からの参加者も少なからずいるとのこと。過去には中国から親子で来日し、子どもはBSCで過ごし、大人は京都観光して過ごす人たちもいたのだとか。「異なるバックグラウンドを持つ者同士が出会い、ともに自然体験をすることで、子どもたちはぐんと成長します」。井上校長は実感を込めてそう語っていました。

世界中の国旗を飾るBSC

写真:BSC提供

では初日午後のプログラムでは、子どもたちはどのような時間を過ごしたのでしょう。神奈川から参加した小1のそうげんくんは、プログラム開始前のちょっとした待ち時間にも、ツアーで出会ったばかりの子どもとさっそく遊びを開始。親から離れた空間にもすぐに慣れ、子どもたち同士はすぐに打ち解けていました。

会ったばかりの子どもたちと自然に遊びはじめる

写真:BSC提供

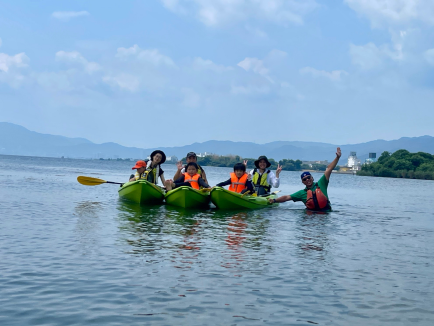

初日午後に実施したのは、琵琶湖でのカヤック体験。子どもたちは指導係の大学生インターンの助けを得ながら、湖面を上手にカヤックで漕いでいきます。最初はゆったりとしたパドリングに、徐々に力が入っていきました。やはり自然には、子どもの緊張をほどく力があるのでしょう。初めてのカヤック体験でも、他の子どもの様子に目を向けていた姿が印象的でした。

初めてでも臆せずチャレンジする子どもたち

写真:BSC提供

さて、子どもがウォータースポーツを体験している初日の午後、親は滞在先となる白浜荘で思い思いに仕事を始めました。

今回のモニターツアーでは、親は1泊目、白浜荘の中の旅館「アネックス淡海」で過ごし、2泊目は一棟貸しの宿「ゲストハウス琵琶湖」に滞在しました。いずれの施設でも、部屋には机と椅子が用意され、仕事に集中できるように配慮されていました。窓からは琵琶湖が一望でき、都心にはない開放的な空間で各自が仕事に取り組むことができました。

建物が一切見えない窓からの景色

白浜荘の館内はWi-Fi完備。「アネックス淡海」でも「ゲストハウス琵琶湖」でも、客室はすべて個室ゆえ、オンライン会議も気兼ねなく行うことができます。パソコン作業やオンライン会議の合間に、琵琶湖の景色を一望すると、頭も心も一気に休まります。ANAあきんど社員の3名も、琵琶湖を望みながらのワーク体験を通じて、場所を変えて働くことの価値を実感したようでした。 ちなみに、白浜荘は温泉も完備。外湯では目隠しの先に琵琶湖を望むことができます。

目隠しの先を望むと、琵琶湖が見える

また白浜荘からは徒歩30秒で琵琶湖畔に出られます。仕事で疲れたら湖畔を散歩したり温泉につかったりして、また仕事に集中する。そんな好循環を生み出せるのも、湖畔ワーケーションならではの贅沢な体験でした。

波が穏やかなため、湖の水を安心して触ることができる

モニターツアー2日目の8月2日(金)。親が白浜荘で仕事に励んでいる最中、子どもたちは冒険度が高いアクティビティに挑戦しました。

ツアーで出会った仲間と呼吸を合わせて、2人乗りカヤックを漕いだり、ラフトボートに乗ったりしたほか、網を使った魚とりをしたりと、子どもたちにとっては初めての体験ばかり。「生まれて初めて、生きた魚を触ったよ」。東京から来た小3のひかる君は、そう声を弾ませました。

「自分の背より高い船から飛び込んだ!」。そう教えてくれたのは、沖縄から来た小3のるいと君。湖上では帆船にも乗船。子どもたちはそこから降りるため、湖に飛び込んでいたのです。

「新しいことに挑戦して達成できた成功体験が、子どもの自信につながる」。BSCの井上会長の言葉はまさにその通りだと、キラキラと輝く子どもたちの笑顔を見て、筆者も納得しました。

ラフボートに乗っている様子。子ども約10名の息を合わせて漕ぐ貴重な体験

写真:BSC提供

2人乗りカヤックや船からの飛び込みを楽しむ子どもたち

写真:BSC提供

一方で2日目、午前を仕事で過ごした大人たちは、午後に社会見学に向かいました。白浜荘から車で30分ほどで向かった先は、高島市新旭町にある「針江生水(はりえしょうず)の郷」。国の重要文化的景観に選定されている場所です。

この地域が特徴的なのは、山からの豊かな湧き水が、あちらこちらに見られること。針江の集落内を巡る水路や、湧き水を暮らしに利用するシステムを「かばた」と言い、水の温度は年中14度。夏は冷たく、冬は温かいとのことで、住民は湧き水を飲み水として用いるだけではなく、野菜やお米を洗ったり、スイカを冷やしたり、夏場は冷蔵庫代わりに使っています。

かばたの形は家庭によって違う

このように、豊かな湧き水を大切にする針江の人々の暮らしは、まさに「循環型の暮らし」を体現しているとして、国内外でも注目されています。今回のツアーでは、地元のボランティアガイドの案内のもと、個人の敷地内の「かばた」を見学し、その暮らしぶりを見せてもらいました。(※見学の際は、ボランティアガイドの案内が必須です。こちらのウェブサイトから予約できます。)

昔から変わらない針江の暮らしをガイドさんの案内で巡る

そして最終日の8月3日(土)の朝、親がBSCに子どもを迎えに行き、2日ぶりに親子で対面。親子3組で一緒に、大津市にある体験施設「O’PAL」に向かいました。O’PALは一般向けにカヤックやドラゴンボート等の水上アクテビティを提供しているほか、主に学校向けに環境・スポーツ体験学習を提供している施設です。そこで親子一緒に、琵琶湖でカヤック体験をしました。

親子で一緒に2人乗りのカヤックに乗り込むと、堂々とした姿でカヤックを漕ぎ、親を引っ張っていきます。「こう漕ぐと上手に進むんだよ」「止まるときはこうするんだよ」。そんなふうに親にアドバイスする子どもの姿もありました。

2日間、カヤック漬けだった子どもたち。3日目も早く乗りたくてウズウズ!

親子2人でカヤック体験。子どもの漕ぐ姿を見られるのが良さ

カヤックに1人で乗る我が子を誇らしげに撮影する親たち

親は仕事、子どもは自然体験という、それぞれの時間の使い方を同時に実現する親子ワーケーション。親が家に残り、子どもだけを宿泊体験に送り出すこととは異なり、親子一緒に旅先に出向くことで、「自宅から現地までや、現地でのバスでの移動時間などに、子どもとたくさん話せたことが、いい思い出になりました」と参加者の親は口々に振り返ります。「週末はアクティビティに一緒に参加する時間があったので、子どもが新たな体験を積んで、成長していく姿を見ることができました」。そんな声も届きました。

また、「社内交流にもなった」と、今回のツアーのメリットを語る参加者もいました。子どもを持つ社員同士、仕事や家庭のことをゆっくり話すことができたのが、楽しかったとのこと。「今まで仕事では接点がなかったけれども、お互いの仕事の理解を深められた」との声から、企業単位でのワーケーションの可能性の話で盛り上がりました。

その他、滋賀県に初めて訪れるきっかけになったことも、参加者にとっては貴重な体験になったとのこと。京都駅から大津市まで電車で10分の距離感に驚きの声があがっていました。滋賀県は関西圏の方々にとっては身近な観光地ですが、それ以外の人たちにとっては、どのような過ごし方ができるのかイメージしづらいのかもしれません。

ツアーに同行し、筆者が気づいた滋賀県の魅力は、琵琶湖を中心に東西南北4つの異なる文化があることでした。今回訪れた西部エリアはアウトドアやアクティビティができる場所が豊富で、冬にはスキーなどのウィンタースポーツも楽しめます。南部エリアは京都や大阪からもアクセスしやすく、世界遺産比叡山延暦寺や石山寺をはじめとする歴史的建造物や親子向けの博物館や公園が多数あります。

東部エリアは昔の街並みが残る近江八幡や国宝彦根城など歴史を感じる見どころに溢れています。北部エリアは古くから受け継がれる仏教文化や豊かな自然にゆったりと癒される場所として人気です。こうした違いを知って「次は東西南北どちら側の琵琶湖に足を運ぼうか」と親子でプランニングするのも楽しそうです。

筆者は10年以上前から親子ワーケーションを実践してきましたが、子どもたちは大きくなり、今年からついてきてくれなくなってしまいました。子どもが親と過ごすことを喜んでくれる期間は10年ほどしかありません。本当にあっという間です。だからこそ、親が仕事を持っていけるのであれば、親子ワーケーションという手段を使って、もっと一緒に出かけて欲しいと思います。10年間、子どもと訪れた場所での思い出は、今、筆者にとってかけがえのない宝物になっています。

(執筆)児玉真悠子

ダイヤモンド社などでの書籍編集者を経て、2014年にフリーランスの編集&ライターとして独立。以降、子どもの長期休暇中に、自身の仕事を旅先に持っていく生活へ。各自治体の発信業務に関わる中で、「地域・大人・子ども」にとって三方良しの親子ワーケーションの可能性を感じ、株式会社ソトエを創業。

現在、ワーケーション推進のための発信事業及び、親子ワーケーションの企画運営や情報サイト「親子deワーケーション」の運営を通じて、仕事と子育てをどちらも大事にできる暮らし方を普及すべく邁進中。

親子deワーケーション

親子ワーケーションの情報サイト。行きたい人と企画する人がつながるための掲示板として、お役立てください。